Histoire à succès

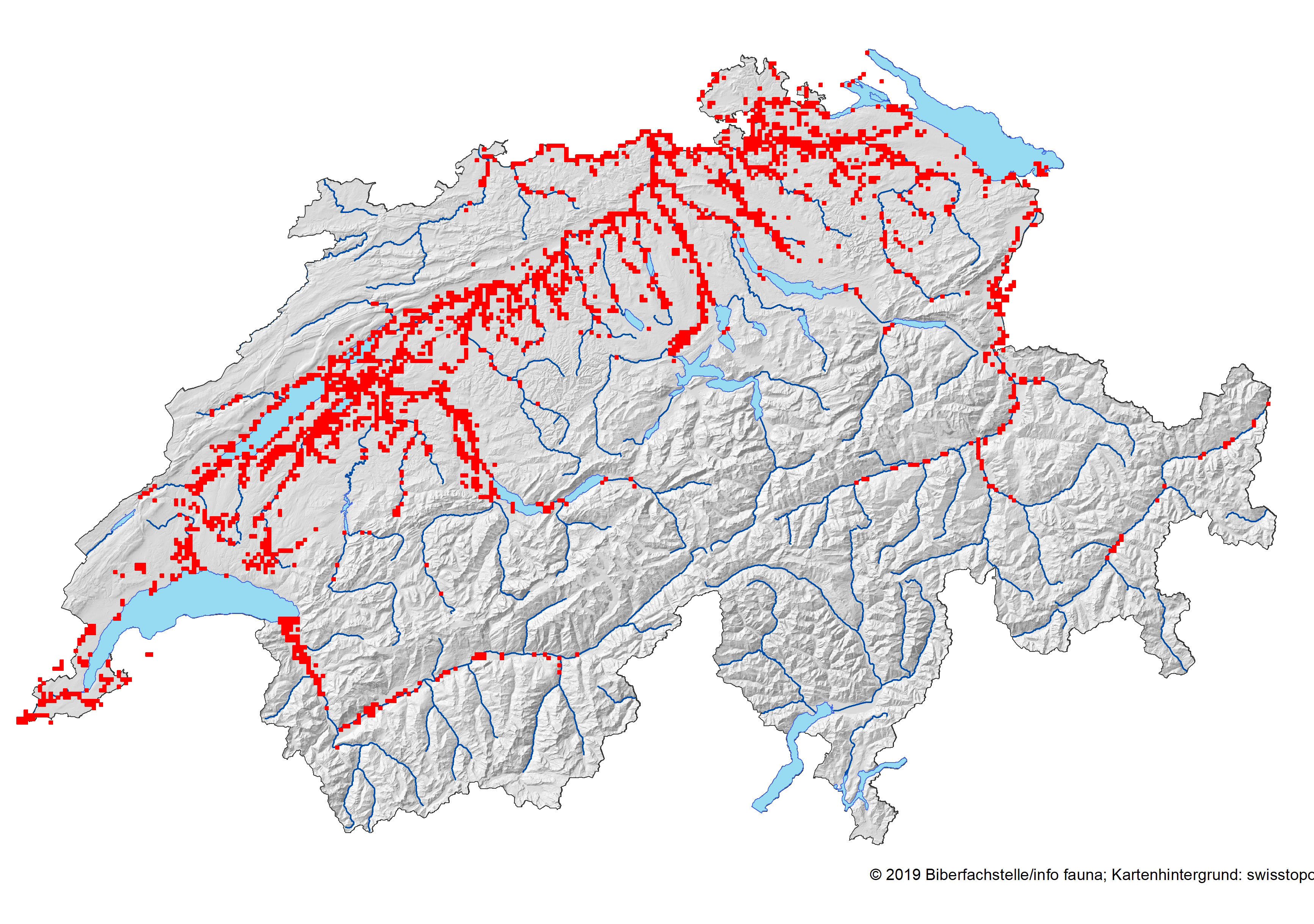

Les castors, ou plutôt leurs traces, ont longtemps été difficiles à repérer. L’espèce a été chassée à grande échelle pour sa viande, sa fourrure précieuse et son castoréum. Ce dernier est une sécrétion glandulaire que le castor utilise pour marquer son territoire et qui était utilisée en médecine. L’intérêt pour cet animal était si grand, qu’au début du 20e siècle il avait disparu de presque toute l’Eurasie, à l’exception de quelques sites. Sur les 100 millions d’animaux que comptait initialement la population, il n’en restait plus qu’un millier. En Suisse, le castor avait déjà été exterminé au début du 19e siècle. En 1956, les premiers castors ont été réintroduits à Genève. Quelques années plus tard, l’espèce a été protégée par la législation fédérale. Fin 2022, la population suisse était estimée à environ 5000 individus.

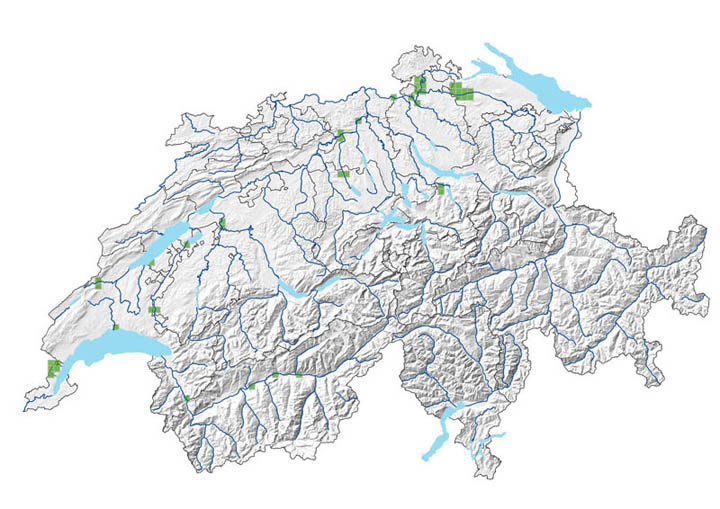

Inventaire des castors

Des recensements sont nécessaires pour suivre l’évolution et la répartition des populations de castors en Suisse. Il existe des recensements nationaux. Le dernier inventaire national des castors a été réalisé durant l’hiver 2021/2022. Ce projet a été mené sous la houlette de la Confédération (service spécialisé dans les castors). Des collaborateurs de Prona ont également mis leur expertise au service de ce recensement national. L’inventaire actuel a été publié en 2023.

Sur les traces du castor

Les signalements de particuliers sont indispensables. Si vous apercevez un castor ou trouvez des traces évidentes, vous pouvez les signaler via l’application Webfauna pour Android ou iOS. L’application est disponible sur l’App Store ou Google Play. Pour savoir comment reconnaître les traces de castors et obtenir de plus amples informations sur ces animaux, consultez le site Internet du service spécialisé sur les castors d’Info Fauna.

Un ingénieur bienvenu

Là où le castor règne, le paysage est soumis à une forte dynamique. Le barrage, le creusement et le rongement constants créent une grande diversité structurelle. Les cours d’eau se modifient, de nouvelles zones humides apparaissent, l’échange entre les eaux de ruissellement et les eaux souterraines est favorisé. De plus, des habitats sont créés, pouvant être utilisés par de nombreux êtres vivants, que ce soit pour se nourrir, se reproduire ou se cacher.

Au cours des 80 prochaines années, la Confédération et les cantons souhaitent revitaliser en priorité 4000 km de cours d’eau qui ont perdu leur caractère naturel (art. 38a, loi sur la protection des eaux). L’action du castor peut être mise à profit pour créer de nouveaux habitats aquatiques, les valoriser sur le plan écologique et les mettre en réseau. Claudine Winter, du Centre suisse de coordination pour le castor, en est convaincue : « Si nous exploitons le potentiel du castor de manière ciblée et lui accordons l’espace nécessaire, il deviendra un partenaire important pour la préservation et la promotion de la biodiversité et, par conséquent, de nos bases existentielles. »

Selon le Centre suisse du castor, sa population devrait se stabiliser à court ou à long terme.

Un ingénieur indésirable

Lorsque l’espace est restreint, la présence du castor est source de conflits croissants. À Bienne, on le trouve notamment le long de la Suze, près de la gare de marchandises, de la promenade de la Suze ou du Strandboden. À Nidau, il est présent le long de la Thielle et dans la région du Seemätteli.

Il est possible d’éviter les dégâts les plus simples en protégeant les arbres avec des grilles métalliques ou en clôturant les cultures agricoles. Les dégâts causés à l’agriculture sont indemnisés. La situation se complique lorsque les terriers creusés par les castors endommagent les infrastructures ou que les barrages provoquent l’inondation des terres agricoles. La mise en place de grilles anti-creusement est la seule mesure de protection efficace pour les infrastructures importantes.

Lorsque les systèmes de drainage agricole ne fonctionnent plus à cause des castors, les terres ne peuvent plus être exploitées selon les méthodes habituelles. Cela peut avoir des conséquences en cascade. Les exploitants risquent tout d’abord une réduction des contributions à la culture conformément à l’annexe 8 de l’ordonnance sur les paiements directs. Si cette situation persiste, cela peut entraîner la perte de la surface agricole utile. Cela s’accompagne d’une réduction des contributions à la surface, ce qui a des conséquences sur l’exploitation et entraîne des conflits avec les prestations écologiques requises. Dans l’ensemble, ces conséquences ne sont pas satisfaisantes pour les exploitants. Dans de telles situations, il existe dans la forêt des instruments permettant d’indemniser les surfaces qui ne peuvent plus être exploitées, comme les réserves forestières ou les îlots de bois mort. Il n’existe rien de tel pour l’agriculture. Les cantons n’ont d’autre choix que d’appliquer la loi sur la chasse sous la forme de mesures de prévention et d’indemnisation des dégâts causés par le gibier (art. 12 et 13 de la LChP). Dans le cas du castor, cela signifie concrètement l’abaissement ou la suppression de la digue. Des instruments similaires à ceux qui existent déjà pour la forêt doivent également être développés pour les espaces ouverts.

Perspectives

En 1994, le castor a été inscrit sur la liste rouge comme « espèce menacée d’extinction » (CR). Au fil des ans, le succès du castor a conduit à une amélioration continue de son statut de menace. Sur la base du dernier inventaire des castors réalisé en 2022, le castor figure désormais sur la liste rouge en tant qu’espèce non menacée. Conformément à la loi sur la chasse, il reste toutefois une espèce protégée. Selon le Centre suisse du castor, sa population devrait se stabiliser à court ou à long terme. Les habitats encore dépourvus de castors diminuent lentement mais sûrement.

Vous souhaitez analyser la présence de castors dans une zone spécifique ? Prona AG se tient à votre disposition pour réaliser des relevés sur le terrain, analyser les conflits et élaborer des concepts adaptés aux castors, en particulier en forêt. Pour plus d’informations sur nos prestations, rendez-vous dans la rubrique Écologie appliquée de notre site Internet ou contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider dans vos projets. N’hésitez pas à nous contacter.